Seleksi Koleksi Vol. 01, Perpus TOS! mengundang Kurniadi Widodo

Prasetya Yudha melakukan percakapan dengan Kurniadi Widodo—atau biasa disapa Wid—melalui WhatsApp. Transkrip percakapan ini disusun untuk mendampingi Seleksi Koleksi, sebuah program berkala Perpus TOS! yang mengundang seorang teman untuk menyeleksi beberapa buku dari koleksi pribadi dan memajangnya di rak khusus perpus TOS! selama satu bulan.

Dalam percakapan ini, Wid—yang dikenal sebagai fotografer, pendidik, editor foto, dan kurator — membagikan proses pemilihan lima buku foto yang menurutnya memiliki aspek editing foto yang menarik untuk dicermati. Selain itu, ia juga bercerita tentang awal ketertarikannya pada dunia buku foto, bagaimana ia tumbuh sebagai seorang pembaca buku foto, dan pandangannya mengenai peran editor buku foto.

Prasetya Yudha: Sebelumnya, terima kasih ya sudah menyambut ajakan untuk berpartisipasi di program khusus perpus TOS! bernama Seleksi Koleksi. Aku ingat telah memperkenalkan program ini ke kamu sejak akhir Februari (waktu acara pembukaan TOS!), tapi momentum realisasi programnya baru delapan bulan kemudian

Kurniadi Widodo: Seperti biasa, hehe.

Prasetya Yudha: Kenapa kamu bersedia ketika diajak menyeleksi koleksi buku fotomu untuk dipajang di rak khusus perpus TOS! selama satu bulan?

Kurniadi Widodo: Praktik meminjamkan buku foto koleksiku untuk jadi bahan bacaan bersama kan sebetulnya bukan hal yang baru juga ya. Itu sudah aku lakukan seenggaknya sejak 2013, waktu bikin Kumpul Buku Foto Yogyakarta bersama Budi N.D. Dharmawan. Bedanya, dulu cuma untuk beberapa hari aja, sekarang sampai sebulan.

Tapi kan konteks programnya juga beda, kalau dulu karena sifatnya event yang durasinya singkat jadi bisa langsung banyak pengunjung dalam satu waktu. Sekarang kupikir pengunjungnya bisa datang sedikit-sedikit, tapi berkala.

Sebetulnya aku juga nggak pernah keberatan kalau misal ada teman yang mau main ke rumah untuk lihat koleksiku. Cuma ya karena tempatnya di dalam kamarku, mungkin rasanya akan jadi canggung, hehe. Kalau di perpusnya TOS! kan emang buat publik, kurasa jadi lebih pas.

Aku juga masih ingat rasanya ketika dulu ingin lihat buku-buku foto, tapi belum mampu beli. Jadi mesti nunggu momen kayak pameran Deutscher Fotobuchpreis di Jakarta (dan di Bandung) buat bisa baca-baca, hehe.

Prasetya Yudha: Akses untuk membaca buku foto memang terbatas banget ya. Di perpustakaan umum saja jarang banget yang menyediakan buku foto, bahkan di perpustakaan kampus seni pun (baca: ISI Yk). Kalau ada, itu pun bisa dihitung jari. Biasanya buku-buku hasil donasi. Tidak ada program khusus menyangkut buku foto, bahkan buku seni visual secara umum.

Semenjak kapan kamu mulai tertarik dengan buku foto dan mengoleksinya? Aku kira, waktu kamu masih “muda”, pameran masih jadi tradisi untuk mempresentasikan karya fotografi.

Kurniadi Widodo: Aku lupa tepatnya buku foto pertama yang kubeli, tapi kayaknya Mata Hati-nya KOMPAS deh, haha. Tahun 2007 kalau nggak salah. Atau tahun 2008 ya? Aku lupa.

Waktu Oscar Motuloh rilis Soulscape Road (kalau nggak salah 2009?), aku juga pesan. Aku ingat harus titip teman yang ada di Jakarta buat datang ke acara peluncuran bukunya biar bisa beli

Karena aku belajar fotografi lewat internet, sebetulnya info tentang buku-buku foto yang ikonik seperti The Americans karya Robert Frank gitu juga sampai ke aku, tapi tentu saja waktu itu masih sulit buat pesan dari luar negeri. Jadi waktu itu pertimbangannya lebih ke soal yaudah, apa yang bisa didapatkan di sini aja.

Kalo nggak salah ingat itu tahun-tahun aku mulai suka datang ke Deutscher Fotobuchpreis juga deh.

Prasetya Yudha: Apakah Deutscher Fotobuchpreis atau German Photobook Prize yang menggelar tur pameran di Jakarta (dan di Bandung) itu jadi momen awalmu terpapar dengan berbagai bentuk dan pendekatan buku foto? Soalnya, pada tahun itu masih jarang fotografer Indonesia bikin buku foto, kan?

Kurniadi Widodo: Yap betul, karena kehadiran event itu pun bahkan mendahului event Kumpul Buku Foto di Jakarta yang diadakan PannaFoto pada tahun 2012. Di event Fotobuchpreis itu aku banyak melihat karya yang biasanya cuma bisa aku lihat di internet.

Aku masih ingat sensasi dan rasa senangnya. Aku bisa literally dari pagi sampai sore di sana, haha. Terus mengulangi lagi besoknya.

Prasetya Yudha: Elaborasi donk sensasi dan rasa senang membaca buku foto waktu itu. Apa sih yang kamu lihat waktu membaca buku foto waktu itu? Dan bila dibandingkan dengan sekarang, apa perbedaannya?

Kurniadi Widodo: Hmm, yang jelas pengalaman taktil memegang buku dan melihat foto yang ada di dalamnya itu kan beda dengan melihat foto di monitor. Aku jadi sadar cetakan yang bagus itu bisa seberpengaruh itu terhadap pengalaman menikmati foto. Di sana kan kita bisa lihat hasil cetakan penerbit-penerbit seperti Steidl dan Kehrer Verlag yang kualitas cetakannya selalu prima. Dan apa ya, perasaan bahwa di depanmu terhampar banyak sekali buku yang bisa kamu baca dan kamu jadi berpikir, “Mana dulu ya? Abis itu yang mana ya?”

Dan keep in mind waktu itu buku foto belum sepopuler itu di sini, jadi tiap aku datang pengunjungnya sedikit. Jadi kamu benar-benar bisa khusyuk membaca di sana. Kalo sekarang kan, kamu datang ke event semacam itu pasti ketemu banyak teman dan akhirnya ‘terpaksa’ malah jadi banyak ngobrolnya

Prasetya Yudha: Betul banget sih….Namun, ada ungkapan menarik di Kumpul Buku Foto Yogyakarta waktu hadir di dalam program Jogja Fotografis Festival 2024. Aku lupa siapa yang mengungkapkannya. Ada yang bilang bahwa buku foto itu meski nikmat dibaca sendirian, tapi lebih nikmat dan ideal jika dibaca dan dibahas bersama-sama, wkwkwk…

Kurniadi Widodo: Kalo dibahas barengnya aku setuju, tapi kalo baca aku prefer sendirian

Prasetya Yudha: Kalau melihat koleksi pribadi buku fotomu sendiri, apakah ada preferensi tertentu? Menarik sepertinya membayangkan garis waktu seorang pembaca buku foto melalui koleksinya.

Kurniadi Widodo: Dulu di awal aku sempat berpikir ingin mengoleksi buku-buku foto ikonik yang sering kutemukan di diskursus tentang buku foto di sana-sini. Tapi lama kelamaan aku rasa kok itu nggak feasible juga. Mengoleksi buku foto sayangnya biar gimana adalah hobi yang mahal, dan (setidaknya buatku) akan selalu jauh lebih banyak buku yang ada di wishlist ketimbang di koleksiku. Belakangan ini sepertinya aku lebih cenderung untuk mengoleksi buku foto yang relevan dengan praktik berkaryaku sendiri.

Soal seleksi dalam mengoleksi ini kalau nggak salah kan aku juga pernah sampaikan ya di event Kumpul Buku Foto Yogyakarta yang tahun lalu (atau tahun sebelumnya?), bahwa sekarang dengan adanya teman yang juga mengoleksi buku foto, dalam taraf tertentu itu juga memengaruhi apa yang mau aku koleksi. Misal kita berdua membeli buku yang sama itu kadang ada perasaan kurang efektif gitu nggak sih? Haha. Kecuali memang kita merasa kita harus punya buku itu ya.

Tapi dengan mulai tumbuhnya koleksi-koleksi buku foto lain di Jogja selain koleksiku, aku merasa kita jadi bisa membangun semacam ‘koleksi kolektif’ gitu, atau jejaring perpustakaan. Koleksi yang terdesentralisasi.

Prasetya Yudha: “Koleksi yang terdesentralisasi”. Konsep yang menarik ya di tengah infrastruktur ekosistem fotografi yang penuh lubang menganganya.

Kurniadi Widodo: Ya, itu tipikal yang terjadi di sini kan sebetulnya. Ketimbang ada satu tempat besar yang menyediakan semuanya, yang ada adalah tempat-tempat kecil yang menawarkan pengalaman yg spesifik.

Misal seperti kalau aku ke SOKONG!, aku punya ekspektasi untuk menemukan koleksi buku foto yang cenderung eksentrik dan outliers. Kalau dibandingkan dengan itu, koleksiku kan lebih ‘aman’ dan cenderung generik, baik secara subject matter, pendekatan visual, atau desainnya. Tapi ya jadinya bisa saling melengkapi.

Prasetya Yudha: Praktik berkaryamu sebenarnya luas karena kamu dikenal bukan hanya sebagai fotografer, tapi juga pendidik, editor foto, dan kurator. Apakah praktikmu memengaruhi apa yang kamu cari untuk baca dan koleksi?

Kurniadi Widodo: Iya, itu jadi bahan pertimbangan juga. Apalagi karena aku pengajar, aku juga selalu make a point untuk selalu menyelingi koleksi buku fotoku dengan buku teks dan wacana. Walaupun pada akhirnya sih pertimbangan akhirnya selalu di budget juga ya

Prasetya Yudha: Mari kita masuk ke seleksi koleksi buku fotomu. Sebelumnya, kita menyepakati bahwa buku-buku yang diseleksi berkenaan dengan aspek editing foto. Salah satu aspek penting dalam penyusunan foto di dalam buku.

Sebelum menceritakan buku-buku yang dipilih olehmu, mungkin kamu bisa kasih gambaran terlebih dahulu soal peran editor foto di dalam buku foto. Apa yang kamu lihat dari peran itu? Di Indonesia, aku kira peran editor foto lebih dikenal di bidang media (jurnalistik), sementara untuk peran editor buku foto belum begitu diketahui benar (bahkan ada beberapa pihak yang masih menyebut peran itu sebagai kurator). Bagiku, kamu adalah salah satu editor foto yang mumpuni. Aku kira, ini berkaitan dengan kecakapan literasi visual.

Aku menyangka, editor buku foto perannya bukan sekadar memilah dan memilih foto, lalu menyusun foto ke dalam halaman-halaman kosong, kemudian menganggap “inilah kisahnya”.

Kurniadi Widodo: Hmm, sebetulnya sih berpikir seperti itu nggak salah juga ya, karena kerja editor buku foto yang bisa dilihat ya kurang lebih memang begitu: menyeleksi dan menyusun foto-foto ke dalam buku. Mungkin yang tidak banyak disadari lebih ke persoalan apa saja yang menjadi dasar pemilihan dan penyusunan foto-fotonya ya. Logika-logika apa yang bekerja dalam sebuah buku foto, dan bagaimana presentasi dalam format buku akan memengaruhi bagaimana foto-foto di dalamnya perlu dipilih dan disusun.

Sederhananya, wadah buku menjadi pertimbangan yang cukup besar dalam menentukan foto mana saja yang akan dipilih dan bagaimana sebaiknya mereka nanti ditampilkan. Jadi seleksinya bukan tanpa konteks.

Kekeliruan menyebut peran editor sebagai kurator pun bagiku masih bisa dipahami sih, karena ada lingkup kerja yang agak mirip. Keduanya bekerja sama dengan pembuat karya untuk membentuk pengalaman audiens mengalami karya itu nantinya.

Prasetya Yudha: Pemahaman soal logika-logika yang bekerja dalam sebuah buku foto dan bagaimana presentasi dalam format buku akan memengaruhi bagaimana foto-foto di dalamnya perlu dipilih dan disusun inilah yang aku kira menjadi pembeda antara editor buku foto satu dengan yang lainnya. Aku pikir, pemahaman ini butuh jam terbang dalam membaca buku foto juga. Menurut pengalamanku, membaca “narasi” atau “gagasan” yang termuat di dalam buku foto dan membaca struktur editing foto di dalam sebuah buku foto adalah dua cara baca yang berbeda. Bagaimana menurut pendapatmu? Aku ingin tahu bagaimana kamu melatih kecakapan perihal editing buku foto ini.

Kurniadi Widodo: Betul, ‘narasi’, ‘cerita’, ‘gagasan’, atau apa pun istilah yang mau kita pakai untuk merujuknya, perlu dibedakan dengan strukturnya. Bagiku struktur merujuk ke metode dan strategi pemilihan dan penyusunan yang sengaja dilakukan untuk mengajak pembaca mengalami foto-foto yang hadir dalam sebuah buku lewat cara yang spesifik. Ada pengalaman menyeluruh tertentu yang berusaha diberikan ke pembaca, di luar menikmati foto-fotonya secara individu.

Ada buku-buku yang kita bisa menilai foto-foto di dalamnya bagus, atau bahkan kita bisa merasakan bahwa gagasan yang ingin disampaikan sebetulnya menarik, tapi pengalaman membacanya terasa kurang engaging atau ada yang mengganggu. Misalnya mungkin terlalu banyak repetisi yang monoton, atau alur visualnya justru terasa loncat-loncat, dll. Itu berarti ada yang kurang ideal di strukturnya. Sebaliknya ada juga buku-buku yang secara foto dan gagasan sebetulnya biasa aja, tapi karena strukturnya bagus, membaca buku-buku semacam ini tetap selalu menyenangkan meski sudah dibaca berulang-ulang.

Untuk melatih—kecakapan perihal editing buku foto—ya seperti yang kamu bilang, perlu banyak membaca berbagai buku foto. Gimana ya, ketika kita sudah melihat banyak buku foto, di satu titik itu terasa. Buku foto yang editingnya bagus, walaupun kita sebetulnya kurang suka dengan gaya foto atau bahkan ceritanya, bisa tetap terasa menggugah dan menarik perhatian untuk dibuka satu demi satu halaman-halamannya.

Prasetya Yudha: Foto-foto menggugah ini kalau di konteks membaca buku foto kadang jadi personal ya. Oleh karena efek menggugah kadang berasal dari urutan foto sebelum sampai di foto yang menggugah tersebut.

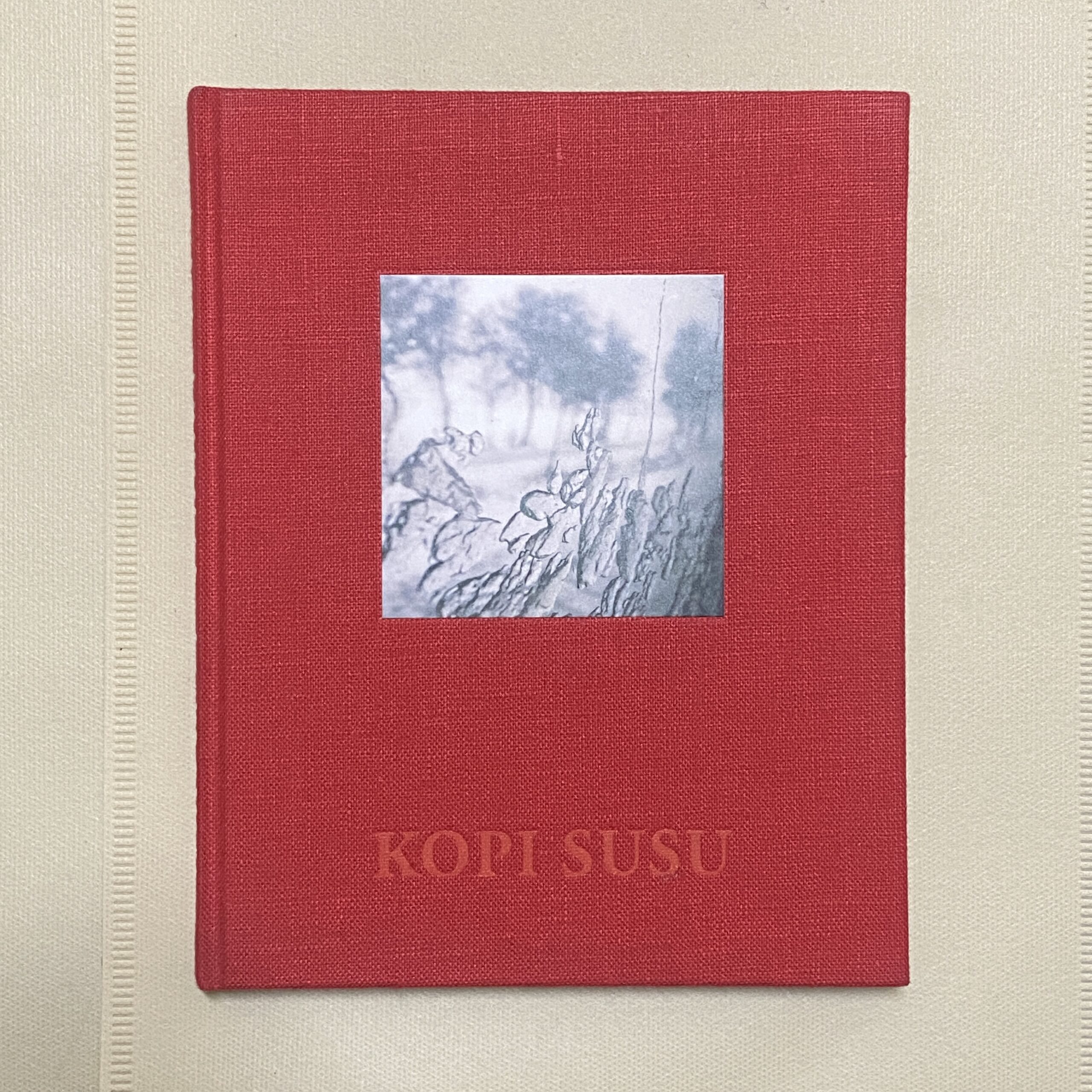

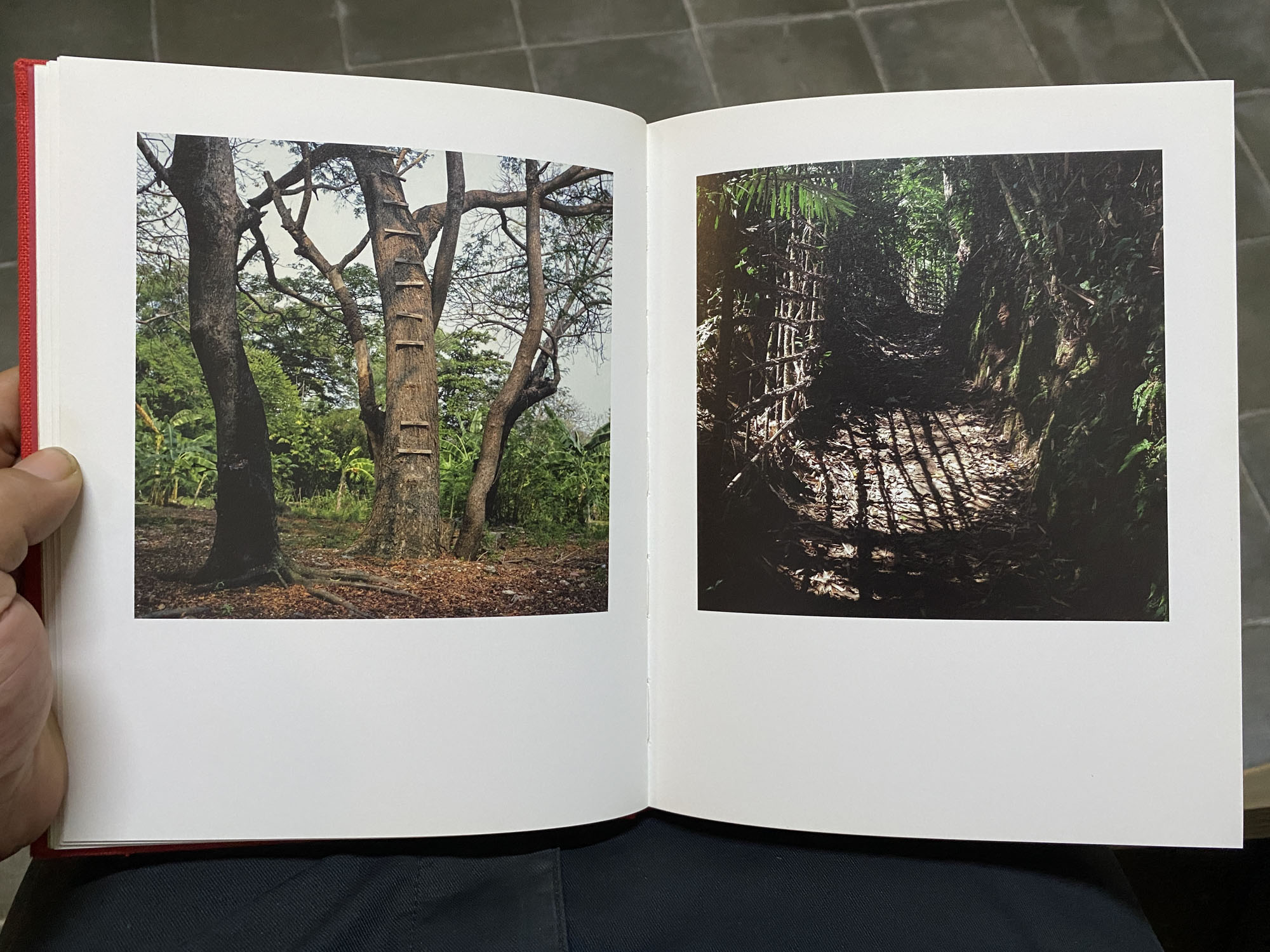

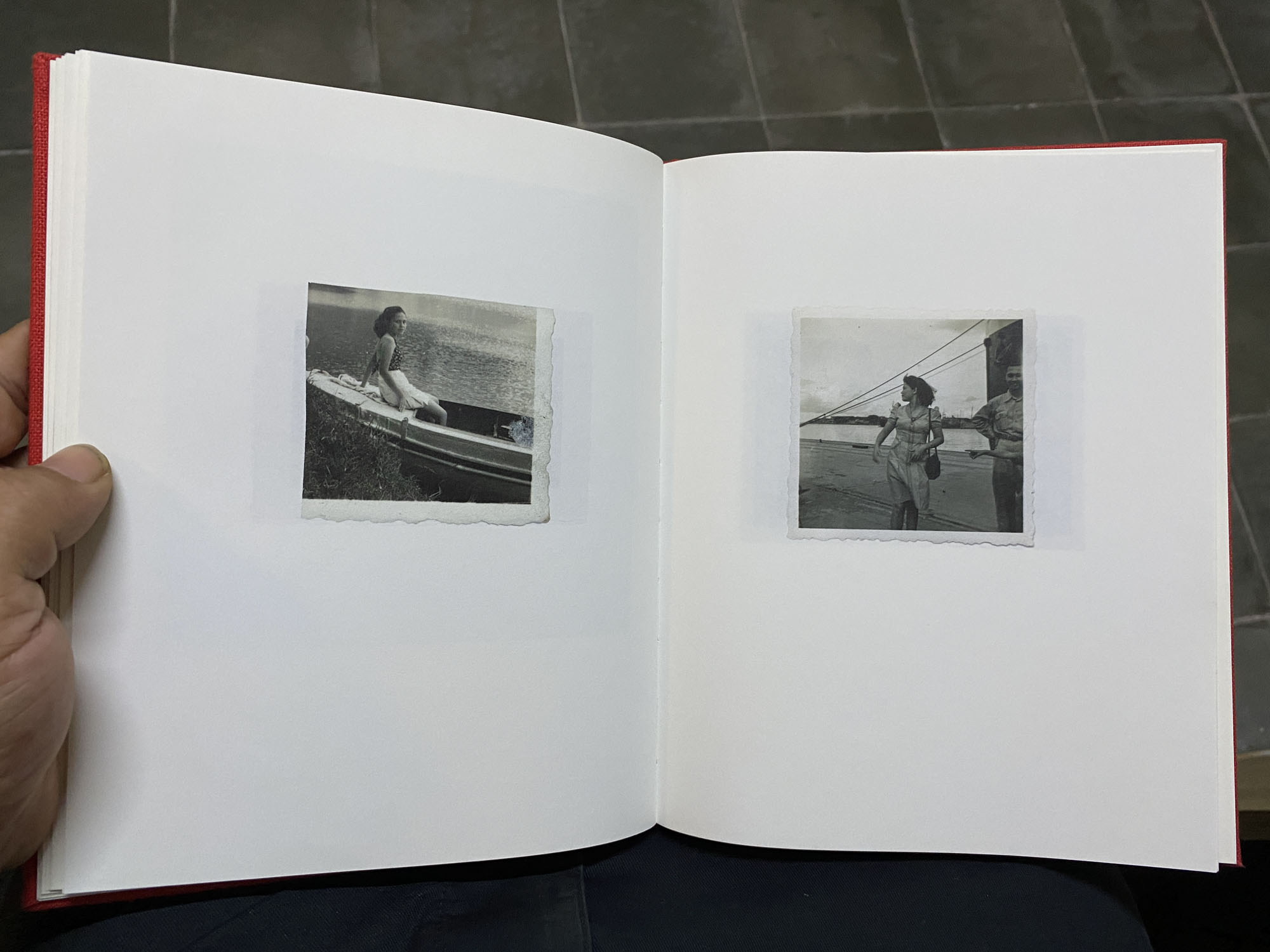

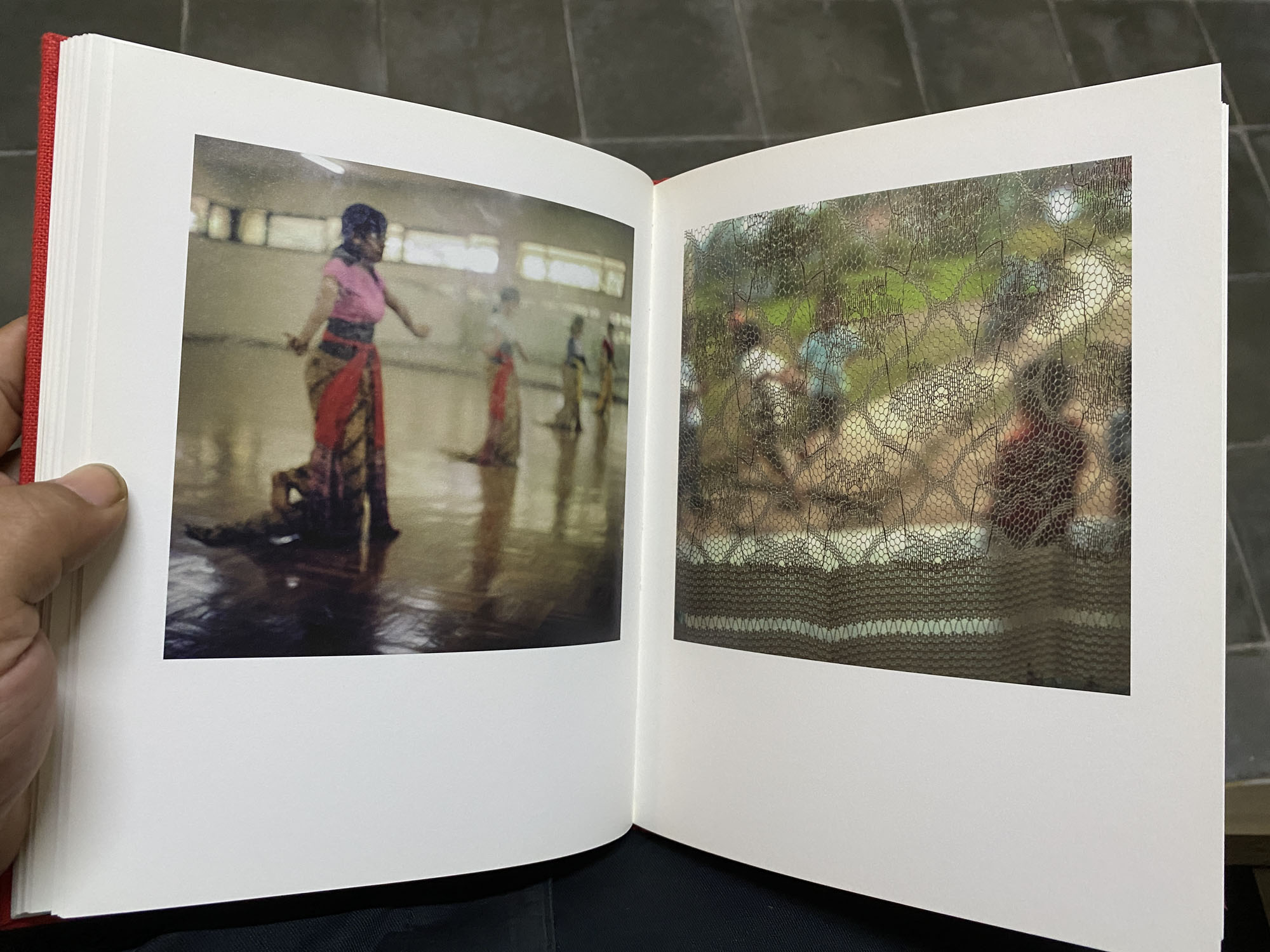

Dari lima buku foto yang kamu seleksi, aku tergugah dengan susunan foto-foto di dalam buku Kopi Susu, Rosa Verhoeve. Sebenarnya secara gagasan tampak umum—soal kembali mengenali kampung halaman/tanah leluhur. Akan tetapi, bagaimana Rosa menyusun foto-fotonya, banyak membuatku tersentak. Sesuatu yang tak terlihat di sela dua bingkai di dalam penyusunan foto-foto Rosa sungguh mengejutkan.

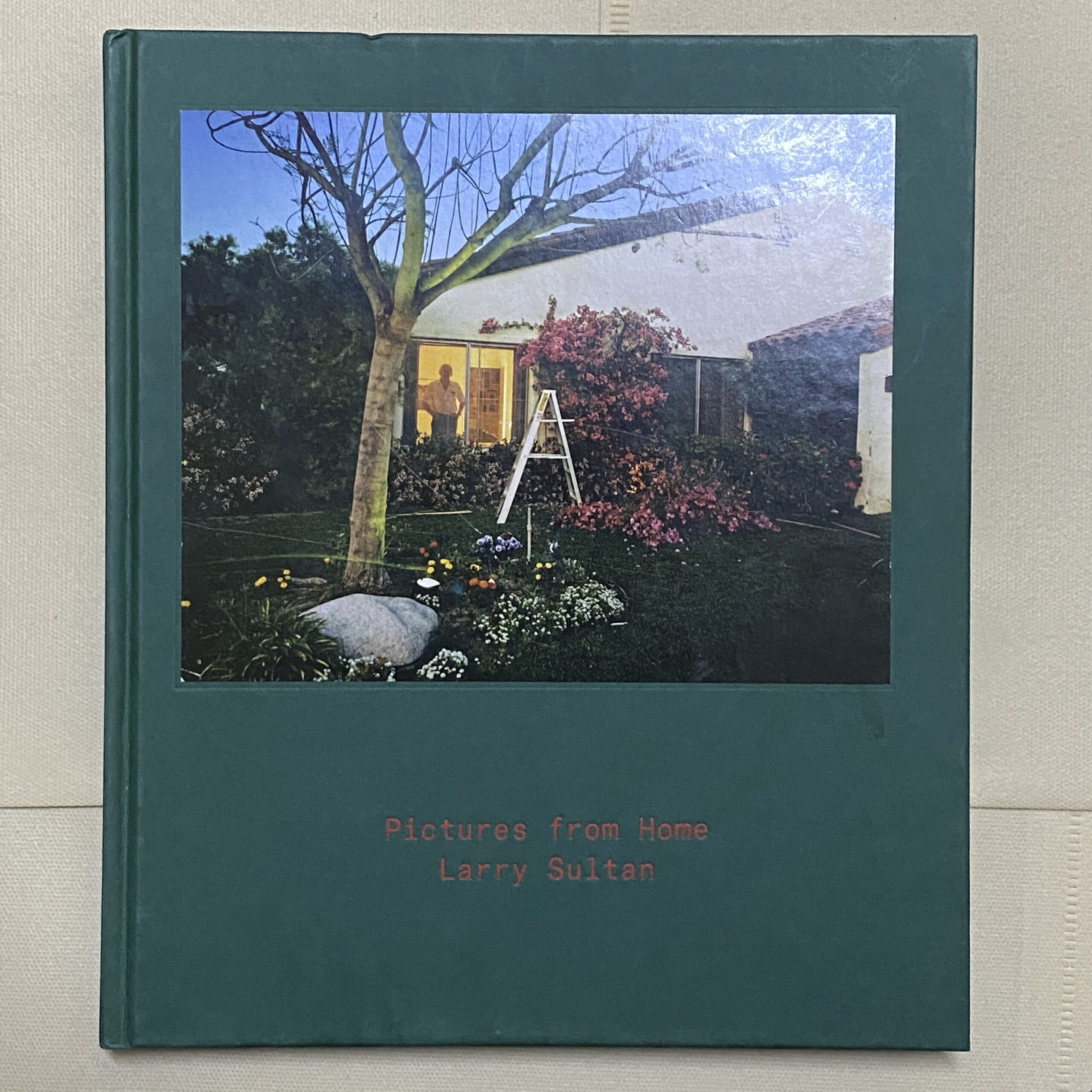

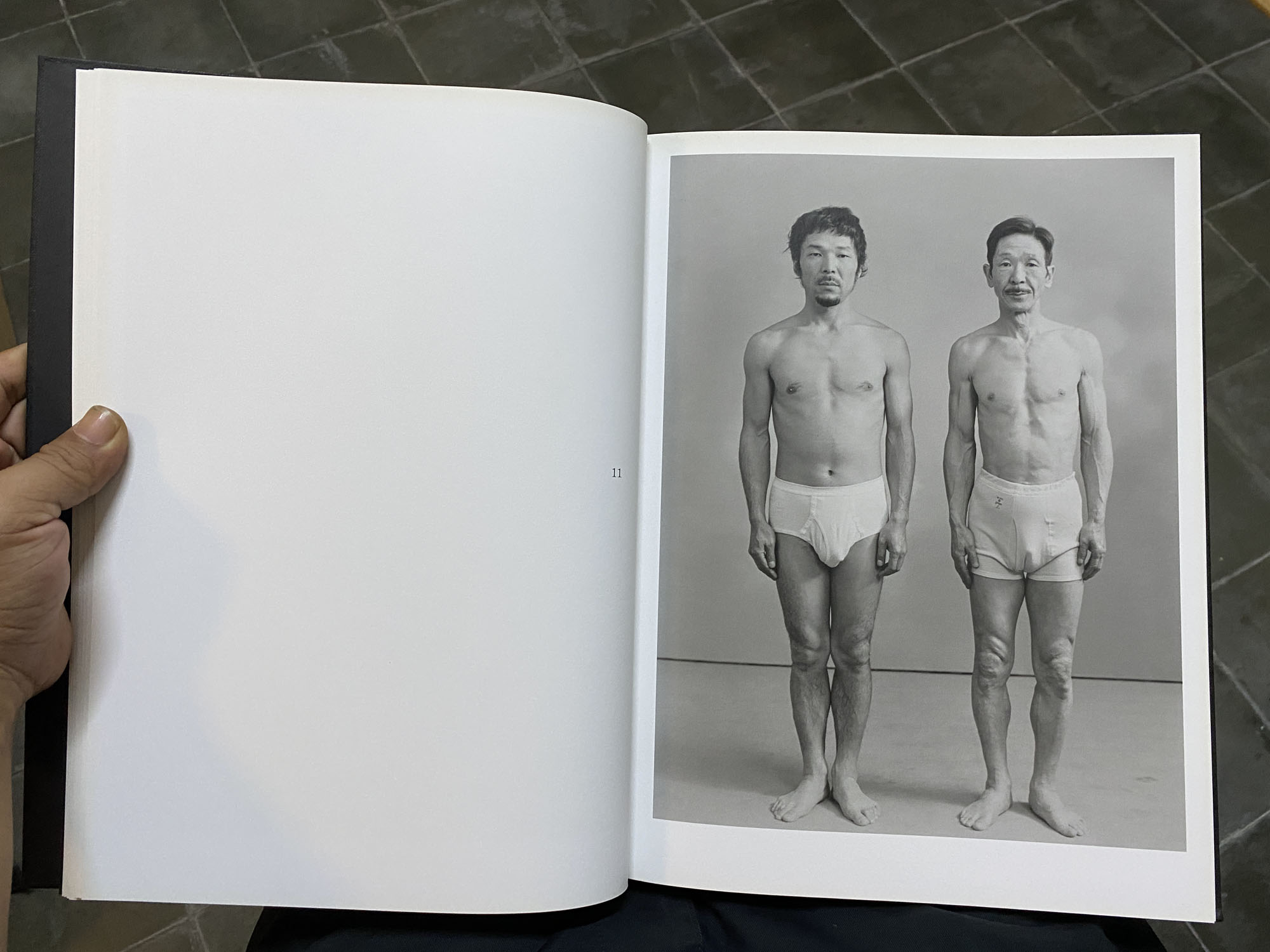

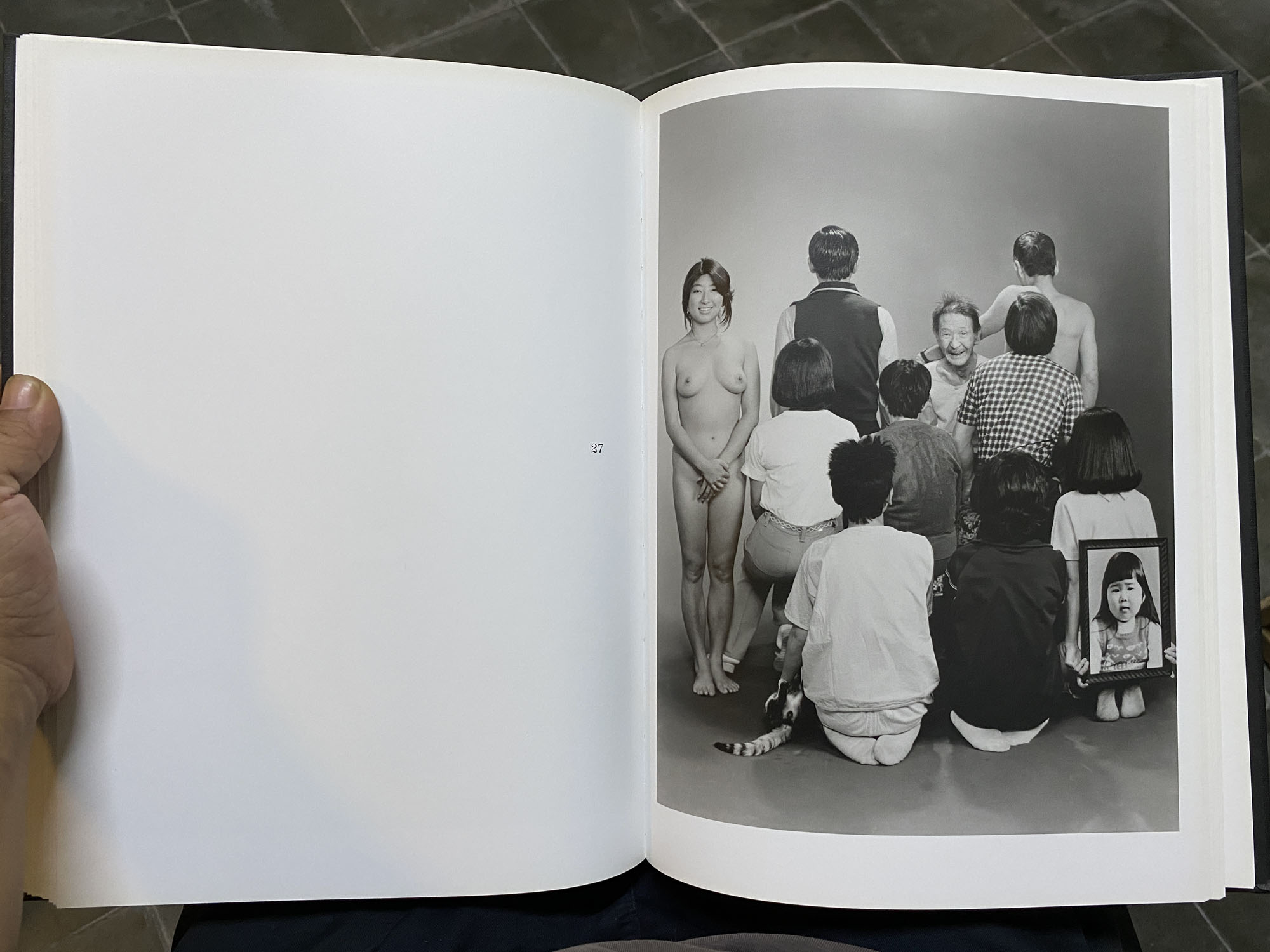

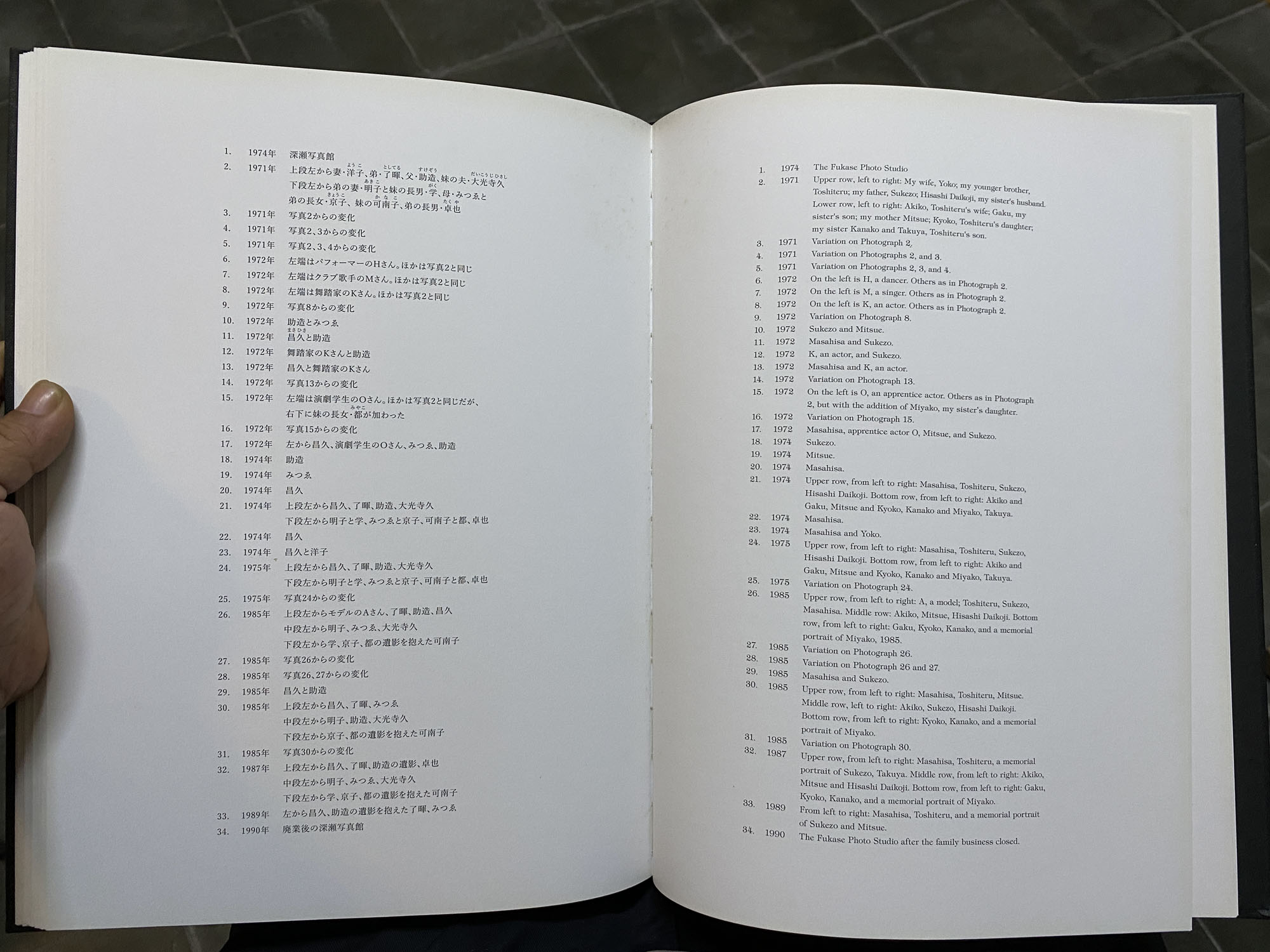

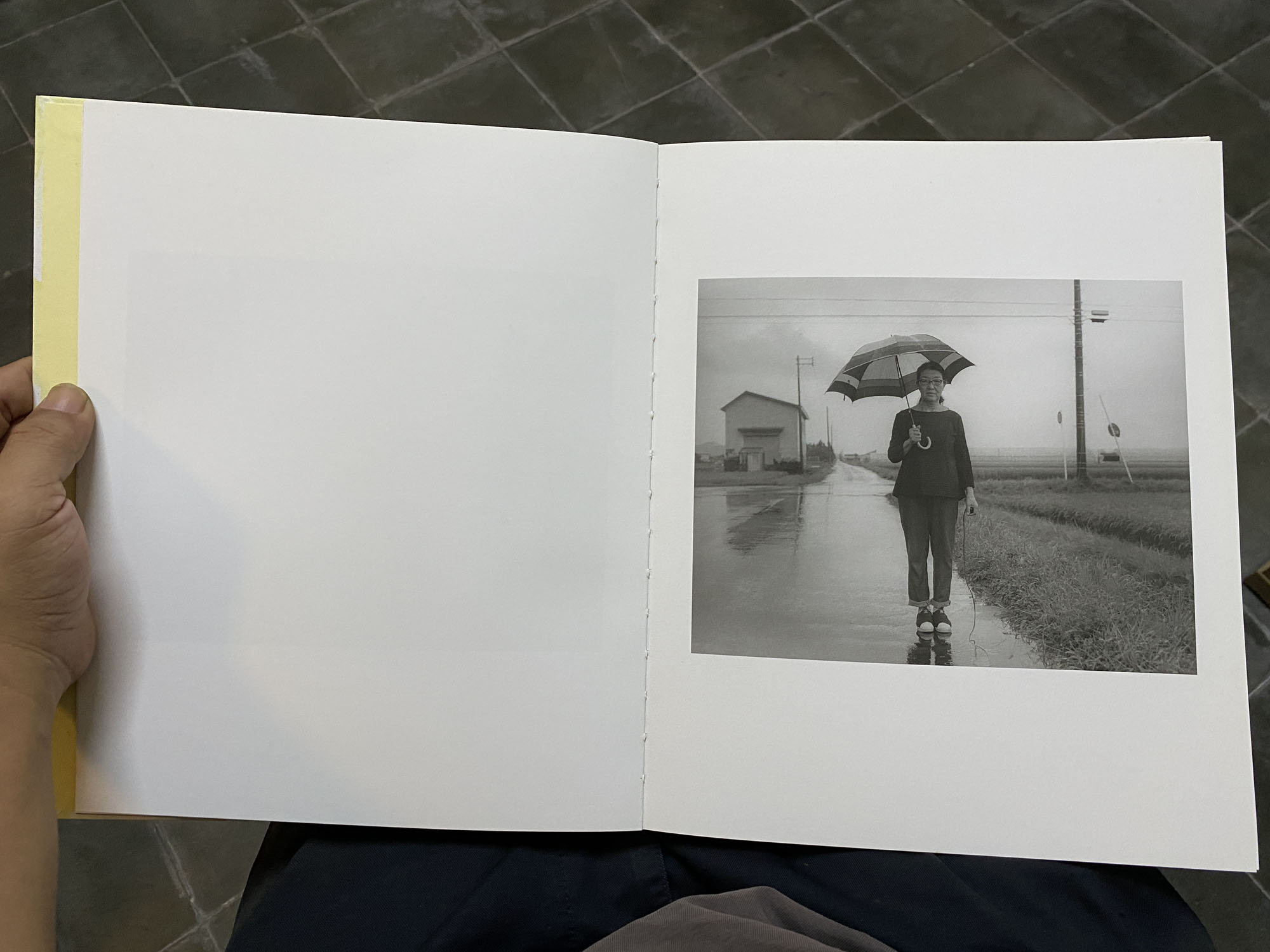

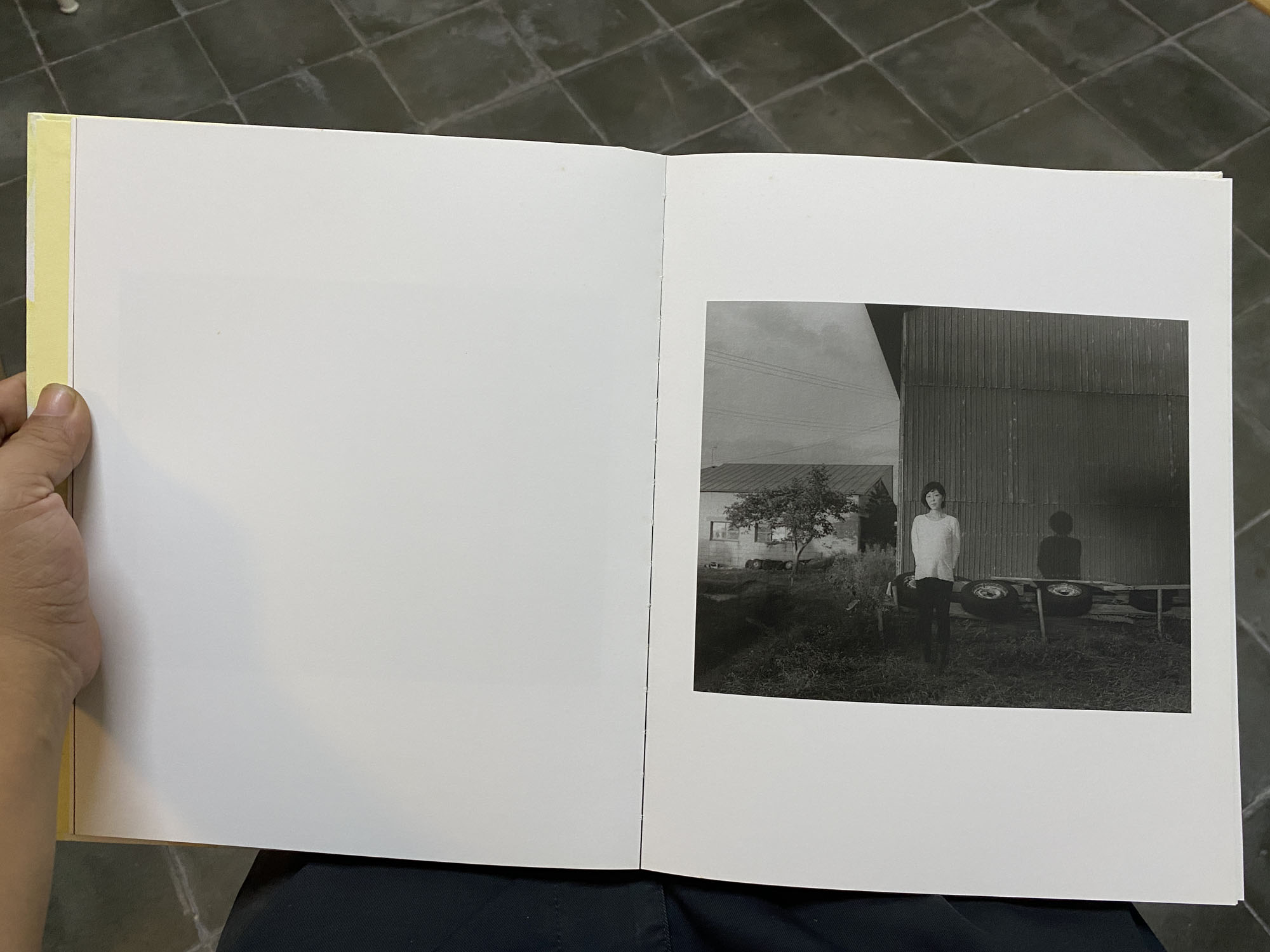

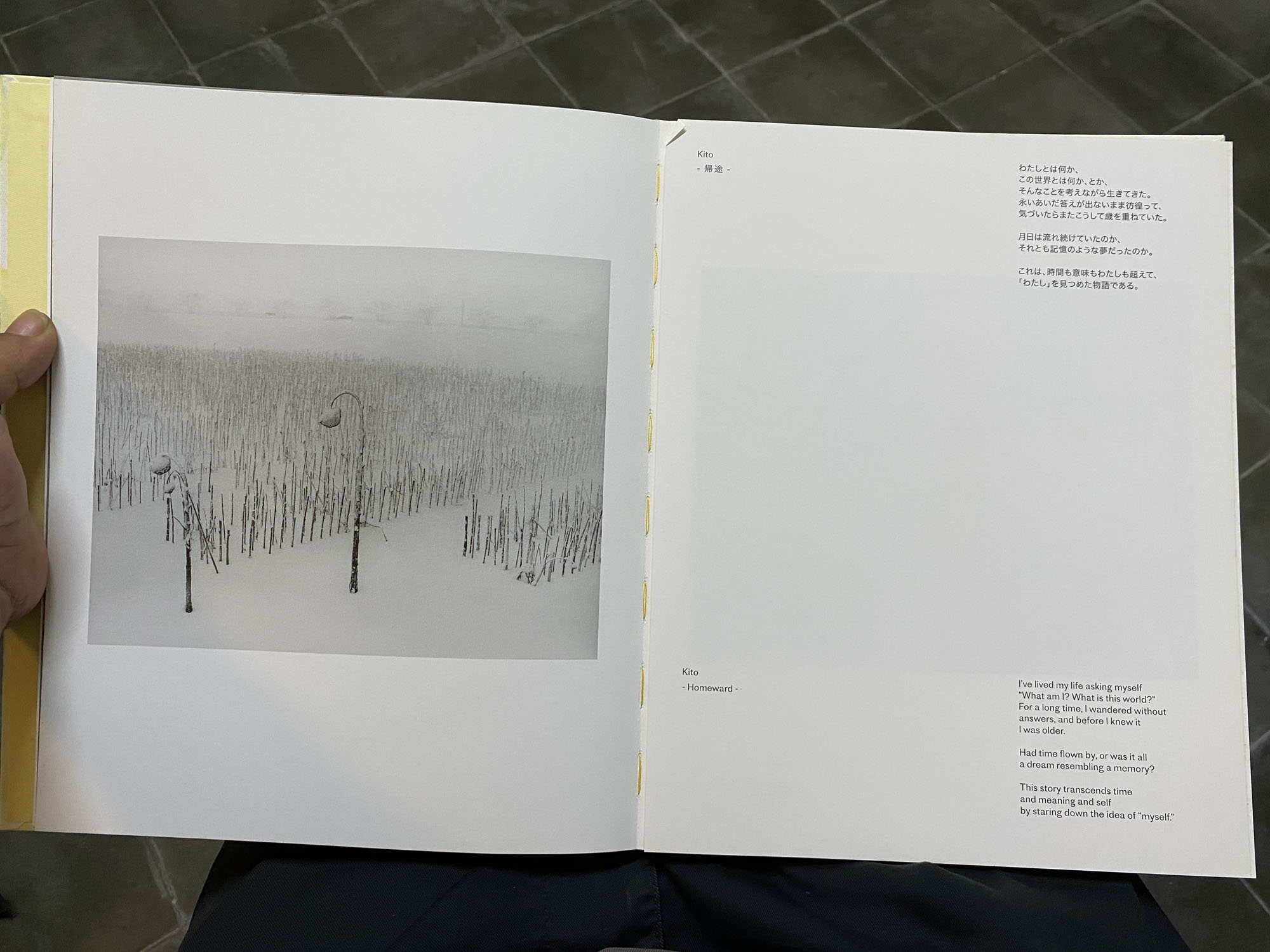

Di antara lima buku foto yang kamu seleksi, Kopi Susu – Rosa Verhoeve (Ipso Facto Publishers, 2017), Kito – Masako Tomiya (Chose Commune, 2017), Pictures from Home – Larry Sultan (MACK, 2017), Now is Not the Right Time – Peter Pflügler (The Eriskay Connection, 2023), Family – Masahisa Fukase (MACK, 2019), aku bisa mengatakan bahwa Kopi Susu adalah sebuah tipe buku yang bisa membuatku ingin kembali. Padahal, di antara kelima buku tersebut, strukturnya bisa dikatakan paling umum dijumpai.

Kurniadi Widodo: Iya, karena Kopi Susu cenderung minimalis, nggak banyak pakai materi di luar foto-fotonya Rosa sendiri. Mau nggak mau kita jadi harus sangat mengamati apa yang terlihat dan tersirat dari foto-fotonya. Juga bagaimana pasangan dan urutan fotonya mengajak kita berpikir ke arah tertentu. Menurutku dia juga diawali dan diakhiri dengan sangat kuat, sangat bisa terbaca arahnya.

Prasetya Yudha: Nikmat betul membacanya. wkwkwk…

Kurniadi Widodo: Juga yang bagiku menarik dari buku itu, aku merasa bisa sangat mengenali hal-hal yang dia potret di Indonesia, tapi cara melihatnya menurutku sangat berbeda dengan kalau fotografer Indonesia memotret hal yang sama. Sangat terasa bagi dia hal-hal yang dia lihat itu asing, begitu.

Prasetya Yudha: Betul sekali. Aku juga merasakan hal yang sama. Sebagai kumpulan foto tunggal, foto-foto Rosa memberi efek defamiliarisasi—membuat sesuatu yang akrab menjadi terasa asing. Foto perempuan yang sedang latihan menari itu menghantamku, hahaha.

Prasetya Yudha: Jika kaitannya dengan editing foto, apa yang dipertimbangkan olehmu ketika memilih lima buku foto koleksi ini?

Kurniadi Widodo: Lima buku ini secara langsung maupun nggak langsung semuanya terkait isu keluarga, tapi sebetulnya itu terjadi secara kebetulan dan bukan jadi pertimbangan utamanya.

Ketika kamu memintaku untuk memilih buku-buku foto yang menurutku punya aspek editing yang menarik dan bisa dibahas, di awal aku langsung terpikir Family-nya Masahisa Fukase karena itu buku foto koleksiku yang menurutku editingnya terasa paling ‘gampang’, karena kan urutan fotonya sangat kronologis, haha. Tapi bahkan di sekuens yang rasanya paling gampang itu, kalau diperhatikan lebih seksama tetap ada strategi-strategi untuk membuat alurnya terasa playful dan tidak membosankan. Jadi buku ini bisa dijadikan contoh salah satu teknik dasar editing, begitu. Bagaimana cara menyusun foto? Ya salah satunya secara kronologis sesuai waktu pemotretan. Nah tapi kan kita jadi bisa mempelajari apa aja sih efek dan konsekuensinya.

Setelah buku Fukase terpilih, aku mencoba melihat-lihat lagi buku-buku yang aku suka dan apakah ada lagi metode editing yang menarik.

Di fase ini sebetulnya aku memilih sampai sekitar belasan buku, tapi kemudian aku menyadari bahwa kebanyakan buku-buku itu secara metode editingnya banyak yang mirip. Pada intinya metodenya serupa Kopi Susu: bagaimana foto-foto yang dipasangkan atau diurutkan bisa mengarahkan persepsi kita, tanpa harus dipengaruhi oleh materi lain. Metode seperti ini menurutku sangat menunjukkan sifat lentur dan karakteristik fotografi yang sangat ambigu: makna foto akan sangat dipengaruhi apa yang ada di sekitarnya. Kalau dalam format buku ya berarti apa yang ada di sisi foto itu, atau apa yang mendahului dan mengikutinya. Banyak buku foto favoritku sebetulnya bekerja lewat cara yang seperti ini.

Aku lalu jadi mencoba untuk menimbang buku-buku yang memiliki elemen non-foto yang sama pentingnya dengan foto di dalamnya, dan bagaimana itu akan bisa memengaruhi editingnya. Kalau dari koleksiku, misalnya ada The Banda Journal-nya Muhammad Fadli dan Fatris MF, The New Sun-nya Rian Afriadi, juga Pictures from Home-nya Larry Sultan. Nah, di titik ini aku baru jadi ngeh, ternyata di seleksiku sejauh ini kok selalu ada buku yang mengangkat isu keluarga.

Aku jadi berpikir mungkin menarik juga untuk ikut memasukkan aspek tematik itu dalam seleksiku. Jadi bisa sekalian membicarakan bagaimana proyek-proyek yang mengangkat isu yang serupa tetap bisa diolah menjadi karya yang sama sekali lain lewat metode editing yang berbeda-beda pula. Ada perpotongan, tapi juga ada variasi.

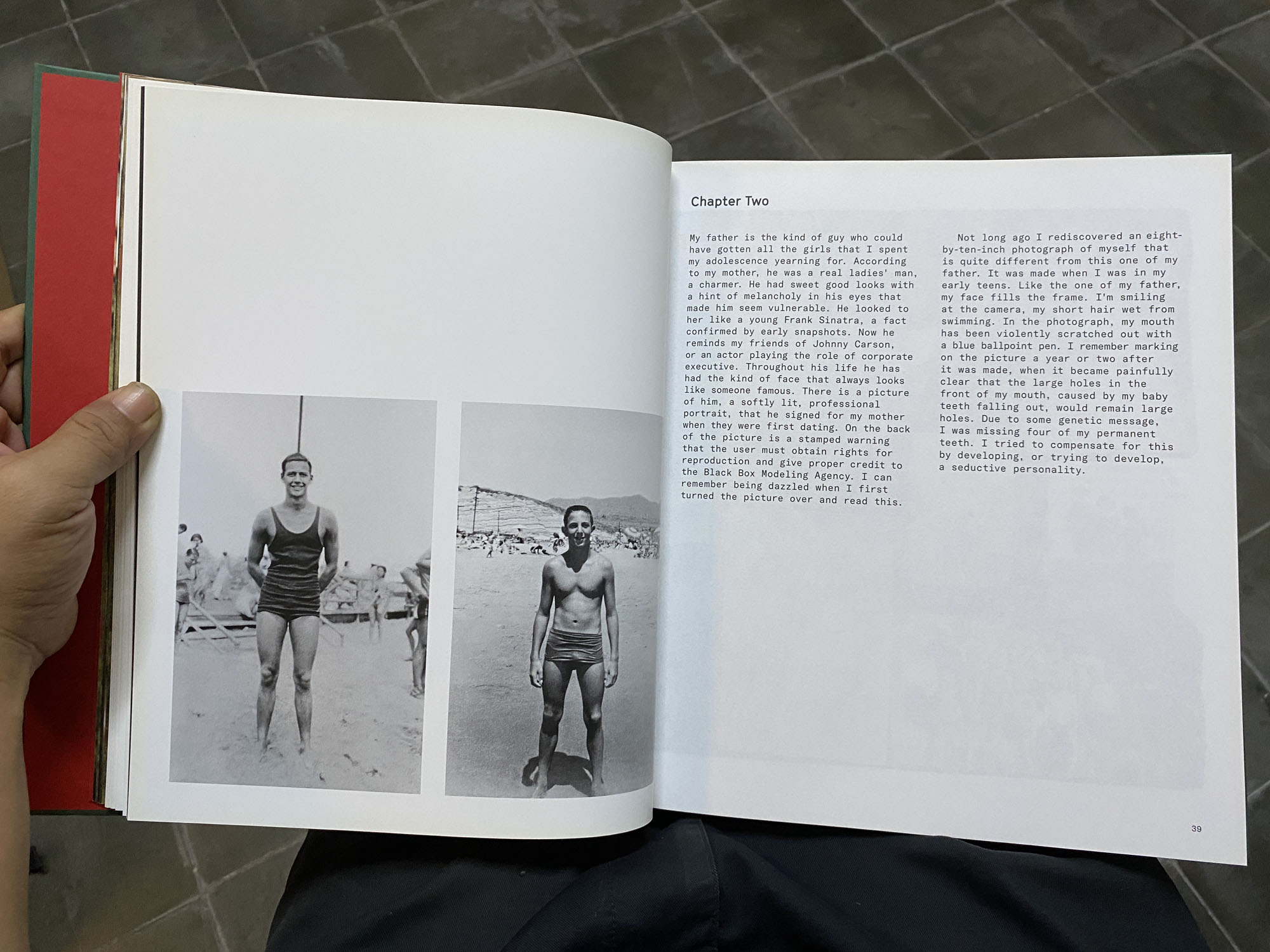

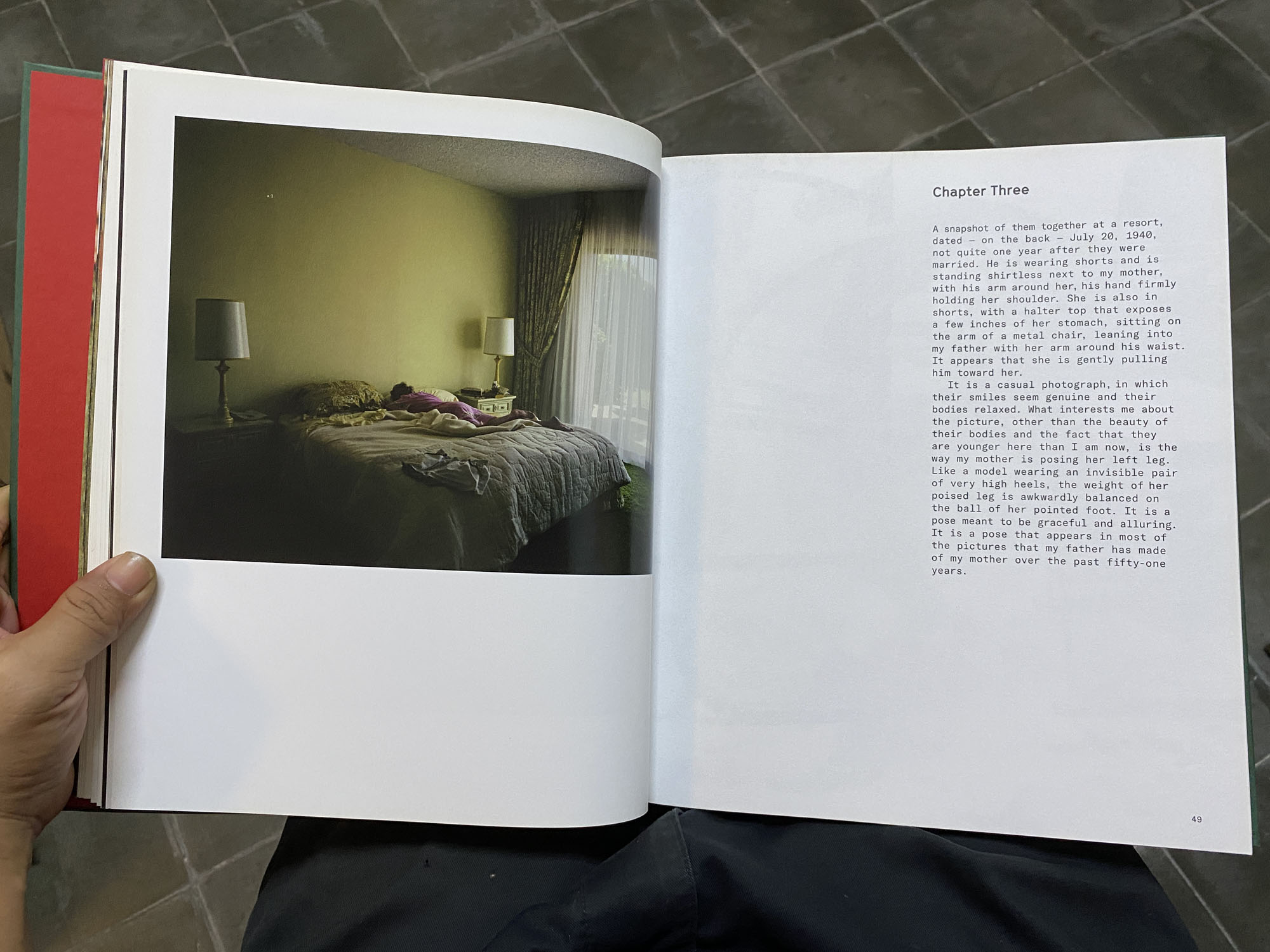

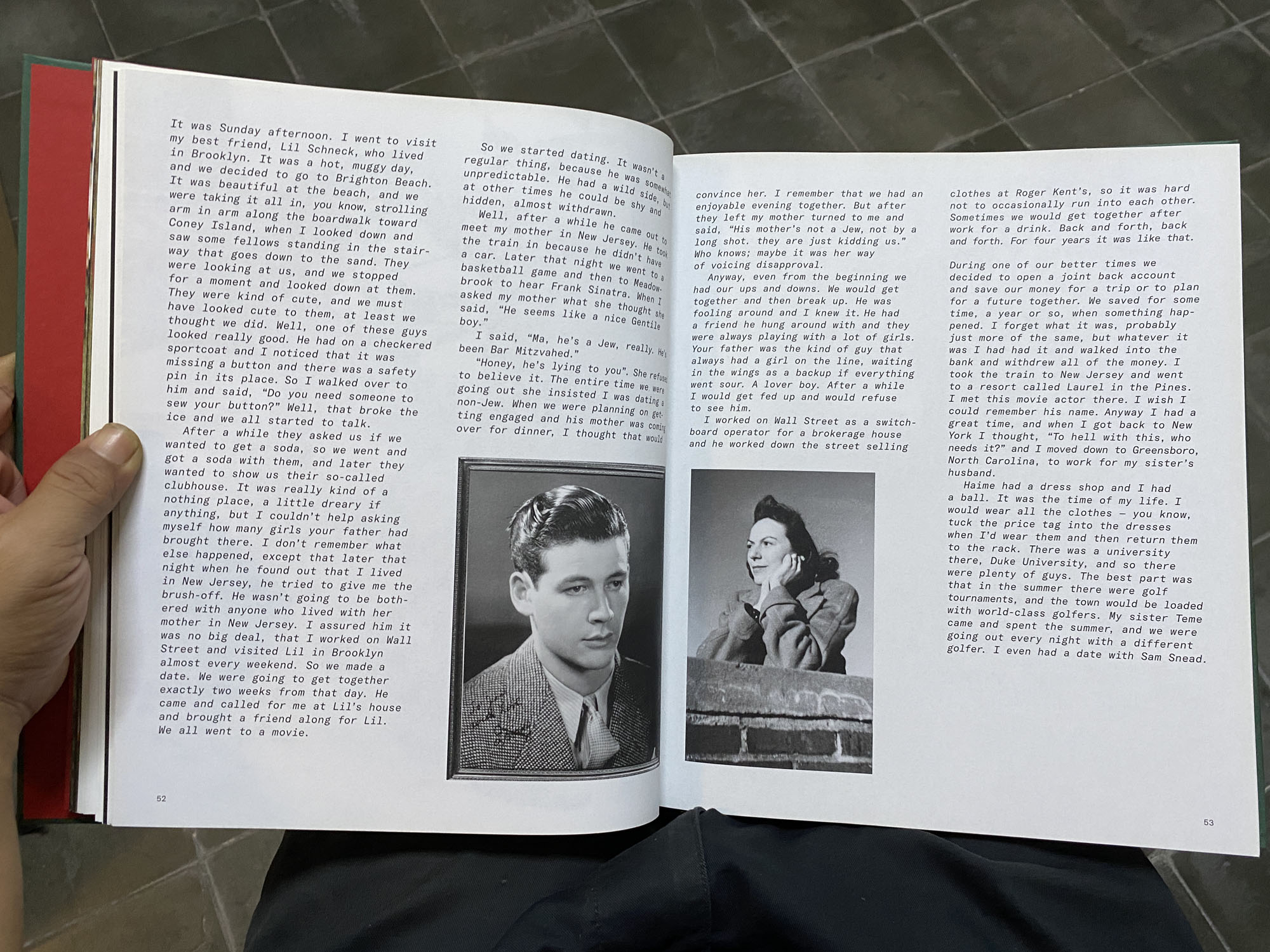

Jadilah Pictures from Home-nya Larry Sultan masuk seleksi, karena menurutku teks di buku itu sangat berperan besar dalam membentuk cerita. Akan tetapi, foto-fotonya pun menurutku dipilih dan diletakkan di titik-titik strategis yang menjadikan mereka berelasi dengan teksnya lewat cara-cara yang unik.

Kurniadi Widodo: Setelahnya aku memasukkan Now is Not the Right Time-nya Peter Pflügler yang buatku bisa mengangkat isu traumatik secara subtil karena sekuensnya yang menurutku sangat halus. Ada hal-hal yang awalnya membingungkan, tapi lama kelamaan kita bisa memahaminya lewat petunjuk-petunjuk yang ia berikan perlahan-lahan.

Apalagi karena pendekatan visual foto-fotonya juga sangat konstruktif ya, yang biasanya menghasilkan foto-foto single yang sangat kuat dan semestanya sudah tercakup dalam dirinya sendiri dan akibatnya kadang jadi tricky untuk disusun dengan foto-foto lain. Tapi foto-foto konstruksinya Peter menurutku selalu punya simpul yang membuatnya bisa dikaitkan dengan foto-fotonya yang lain, apalagi dibantu dengan petunjuk-petunjuk berupa teks yang secara desain juga agak disembunyikan.

Terakhir aku memasukkan Kito, yang sejujurnya buatku adalah yang struktur editingnya paling longgar di antara buku yang lain. aku sendiri merasa tidak terlalu bisa menjelaskan bagaimana struktur buku ini tersusun, tapi rasanya kok dia tetap berhasil mempunyai identitas dan atmosfer yang spesifik. Mungkin ketika aku pun sebagai pemilih tidak terlalu bisa menjelaskan, buku ini nantinya malah bisa jadi bahan bahasan bersama, hehe.

Intinya aku mencoba ada variasi dalam seleksiku aja sih. Jadinya banyak yang bisa dibahas dari tiap buku.

Prasetya Yudha: Variasi jadi kata kunci. Variasi pendekatan fotografi, variasi metode editing buku foto, variasi desain yang mendukung gagasan atau cerita di dalam buku….

Yang menarik dari seleksi koleksimu, foto-foto yang tersusun di dalam buku berkaitan dengan bagaimana foto-foto itu ditampilkan. Sekarang kita coba bahas sedikit tentang kaitan aspek editing dengan aspek desain buku foto. Menurutmu, bagaimana kedua aspek tersebut saling terhubung? Seperti yang sudah kamu bilang di awal bahwa editor buku foto perlu juga memahami logika-logika apa yang bekerja dalam sebuah buku foto, dan bagaimana presentasi dalam format buku akan memengaruhi bagaimana foto-foto di dalamnya perlu dipilih dan disusun.

Hal kecil seperti penomoran foto seperti nomor halaman di Family Masahisa Fukase jadi begitu penting. Atau bagaimana konteks dihadirkan dalam Now is Not the Right Time Peter Pflügler lewat halaman-yang-tersembunyi di setiap pergantian bab dan di sela beberapa halaman lain. Atau bagaimana foto-foto rerumputan dan ilalang ditampilkan secara penuh lewat double spreads dalam Kito Masako Tomiya, sementara untuk foto-foto portrait ditampilkan satu halaman dengan banyak ruang kosong.

Kurniadi Widodo: Editing dan desain menurutku saling memengaruhi dan bisa bekerja ulang-alik ya. Tidak harus seleksi fotonya diselesaikan dulu baru kemudian desain masuk. Ketika aku bekerja sebagai editor buku foto, aku justru merasa sangat terbantu kalau sudah ada setidaknya bayangan kasar bukunya nanti formatnya seperti apa dan efek seperti apa yang diharapkan dari pembacanya nanti. Misal, buku yang formatnya kecil dan intim, akan membutuhkan seleksi foto yang berbeda dibandingkan buku format besar yang diharapkan menghasilkan efek kejut pada pembacanya.

Sebaliknya, struktur buku yang jelas dengan kebutuhan-kebutuhan yang spesifik juga mestinya bisa membantu menentukan aspek desain. Seperti di kasusnya buku Family-nya Fukase itu misalnya, nomor halaman jadi semakin mempertebal fakta bahwa foto-foto itu kronologis dan runtut.

Misalnya kita sebagai editor merasa, “oh di bagian ini aku ingin temponya melambat, pembaca perlu lebih lama melihat foto-foto yang ini”, itu kan sesuatu yang bisa jadi dijawab oleh aspek desain ya.

Aku jadi teringat satu bagian di Black Garden, buku foto karya Jason Eskenazi, yang dibikin jadi multiple gatefold itu. Itu kan kita sedang sengaja dibuat berhenti lama di sana ya sebetulnya.

Aku pikir sama juga seperti yang dilakukan di Now is Not the Right Time. Kehadiran teks-teks yang dibikin agak tersembunyi dan susah dibaca itu membuat orang yang tertarik pasti melambat, dan buat yang invest waktu untuk membacanya, efeknya kita juga jadi akan lebih seksama memperhatikan foto-fotonya Peter. Diperkuat juga dengan bagaimana foto-foto di buku itu kebanyakan ditunjukkan satu demi satu kan ya, nggak dibikin berpasangan.

Prasetya Yudha: Pictures from Home Larry Sultan sendiri bagiku jadi buku foto paling “berat” karena hubungan teks dan foto sangat terkait. Bagaimana teks diperlakukan di dalam buku itu seperti teks di buku literatur pada umumnya. Meski ketika teks dibaca bersama foto hubungannya bukan sebab-akibat, atau yang bersifat keterangan.

Kurniadi Widodo: Aku jadi ingat waktu pertama kali membaca buku ini, aku skimming aja teks-teksnya dan lebih menikmati foto-fotonya. Namun, begitu akhirnya aku baca teksnya, buku ini jadi punya kesan yang sama sekali berbeda. Jadi ada nuansa humornya, dan selain membicarakan keluarga, sebetulnya dia menurutku juga jadi membicarakan fotografi itu sendiri, terutama foto yang menghadirkan subyek manusia. Bagaimana seorang fotografer melihat dan menampilkan orang melalui fotonya, versus bagaimana persepsi si orang yang terpotret atas dirinya sendiri. Tensi yang selalu hadir di foto-foto potret.

Prasetya Yudha: Menarik sekali ya. Banyak yang bisa dibahas dari editing buku foto. Sedikit cerita, ketika membaca bagian pembuka Pictures from Home, bagian sekuens potongan video rumahan itu, aku terkejut. Bagaimana still frame video itu diperlakukan di dalam buku ngasih efek kejut tersendiri. Dari situ, bagiku, bisa dibaca indikasi tersurat Larry Sultan ingin memperlakukan buku ini sebagai “film dokumenter performatif” tentang keluarganya.

Kurniadi Widodo: Iya, tapi kan lalu pas di teks bab pertama, dia juga langsung membagikan proses kerjanya, apa yang ingin dia capai, apa kesulitan yang dia temukan. Jadi bukan dokumenter yang tipe fly on the wall, tapi sesuatu yang kehadiran dan subyektivitas si perekamnya juga secara eksplisit ditampilkan dan dipermasalahkan.

Prasetya Yudha: Bahasa di dalam buku foto, tidak hanya disampaikan lewat susunan foto atau teks, tapi juga desain, material, tata letak, ukuran….kompleks juga ya

Kurniadi Widodo: Betul, dan menurutku sih justru ini yang membuat buku foto selalu menarik ya. Selalu ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengulik dan mempresentasikan foto-foto sehingga dia jadi pengalaman yang unik.

Prasetya Yudha: Apakah ada pemikiran tentang editing buku foto yang belum sempat tersampaikan?

Kurniadi Widodo: Kalau yang kurasakan, mengedit foto-foto orang lain itu pada akhirnya juga turut membantu dalam mengembangkan kemampuan fotografiku sendiri sih. Kadang ada metode sekuens yang secara tidak sengaja kita temukan ketika kita sedang mengedit karya orang lain, yang bikin aku sadar “oh bisa gitu juga ya ternyata”. Dan itu jadi membantu pas aku sendiri memotret. Aku kadang jadi memotret hal-hal yang sebelumnya nggak terpikirkan untuk aku potret, karena sekarang jadi tahu foto-foto semacam itu nanti fungsinya apa di proses editing.

Prasetya Yudha: Sebagai penutup, apakah kamu bisa memberi salah satu metode untuk menikmati buku foto versi Kurniadi Widodo, khususnya untuk lima buku yang kamu seleksi.

Kurniadi Widodo: Satu hal aja sih. Aku mengamati kadang orang berusaha membaca foto terlalu jauh, mencari ‘arti’ dari tiap foto, atau mengaitkannya dengan simbol atau konsep yang berat. Padahal seringkali untuk bisa menikmati dan membaca buku foto itu kita cuma perlu memperhatikan secara saksama aja di tiap foto itu ada apa aja. Apakah ada hal-hal yang terasa sengaja di-highlight? Apa ada obyek atau situasi yang muncul berulang kali? Tema-tema atau topik apa aja sih yang muncul di kepala kita ketika kita melihat hal-hal yang muncul di foto-foto itu? Menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itu menurutku sangat membantu untuk lebih engaged dengan buku foto.

Biar gimana foto itu kan lebih cenderung memberi sugesti ya ketimbang menjabarkan sesuatu secara komplit. Jadi ya menurutku membaca buku foto juga bisa dilakukan secara luwes aja, hehe.

* * *

*Teman-teman bisa mengakses dan membaca lima buku foto seleksi koleksi Kurniadi Widodo ini di TOS! Art Bookshop & Library by SOKONG! dari 18 Oktober sampai 16 November 2025. TOS! buka hari Selasa sampai Minggu (Senin libur). Jam buka: pukul 15.00 – 21.00 WIB.

Kurniadi Widodo adalah seorang pendidik dan fotografer lepas yang berbasis di Yogyakarta. Sejak 2010 ia telah aktif terlibat di sejumlah komunitas dan inisiatif yang bergerak di bidang edukasi fotografi, antara lain Kelas Pagi Yogyakarta, Pannafoto Future Talents, dan kolektif Arkademy Project.

Prasetya Yudha adalah seorang penerbit dan editor foto yang berdomisili di Yogyakarta. Sejak 2018, menjadi bagian dari platform penerbitan terkait fotografi bernama SOKONG!. Mulai 2025 turut mengelola TOS! Art Bookshop & Library by SOKONG!. Saat ini terlibat di tim program Kumpul Buku Foto Yogyakarta dan Yogyakarta Art Book Fair.